De corrales, corralitos, jornales y oficios

Cabe distinguir, aunque sea a groso modo, entre el corral de las gentes que habitaban en el campo y el corral de aquellos que habitaban en el pueblo.

Las condiciones de vida más favorables que encontramos entre las familias que vivían en el campo se corresponden con las de aquellas en las que el cabeza de familia ocupaba el cargo de encargado de finca. Su situación, aunque precaria porque entonces la de todos lo era, les permitía disfrutar de una vivienda más holgada, un huerto más abundante y un corral surtido, por lo que gozaban de una alimentación más rica y variada. Pero esta situación no era la más extendida ni la más ilustrativa de la sierra ya que eran legión los que no podían presumir de poseer una vaca, una cabra o una oveja que les surtiera de leche fresca, ni los que pudiesen cebar un cerdo a fin de darle San Martín y aprovisionar la despensa con carne, tocino, manteca y embutidos.

Podríamos decir que las condiciones de vida más representativas en el campo eran las de aquellas personas que vivían y trabajaban en cortijos o haciendas al servicio de algún señor y que, en el mejor de los casos, contaban con su permiso para poseer un huerto y algunos animales de corral. Estos bienes les garantizaban el sustento y les ayudaban a mejorar el presupuesto familiar porque, aunque el trabajo era duro e incondicional, el salario era mísero.

"Mi padre era cabrero y desde chico pó nosotros nos hemos criáo en el campo. Mi padre tenía en el campo una choza que mi padre las hacía mú bien y en invierno no se mojaba ¡Ea! y en el campo pó mi madre criaba el pavo, la gallina, el cerdo, la cabrita ¡Y tó pá venderlo y salí palante porque el señorito le daba mú poquito…! Que eso se llamaba cabañería: unos poquito de garbanzo, un poquito de esto, un poquito de lo otro… ¡Y cobrando mú poquito! Las cabras eran del señorito y a cambio de eso le consentía a mi padre una cabrita" (Estrella Santos Jaen, El Bosque)'.

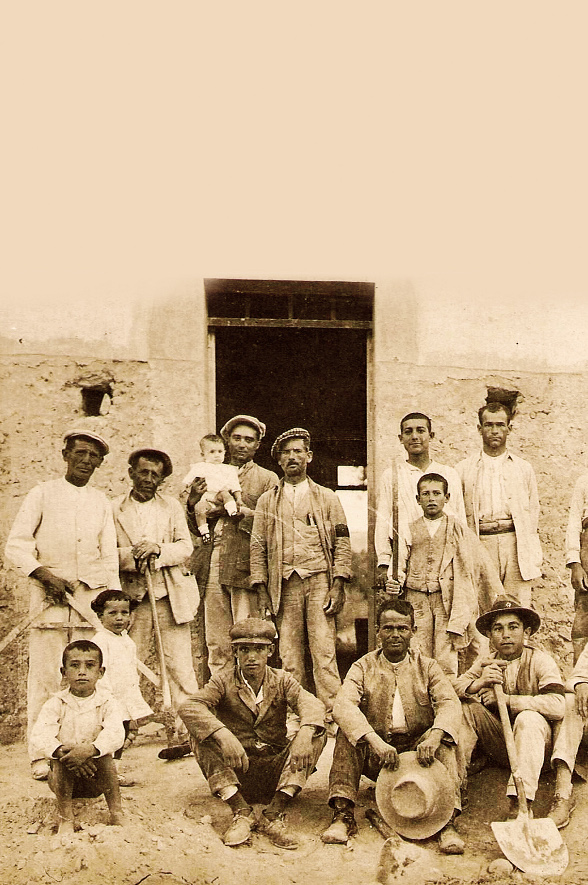

Guardas, porqueros, pastores, vaqueros y gañanes malvivían en construcciones muy precarias que se diseminaban por la finca y se asentaban cerca de las zonas donde cada profesional acometía su trabajo.

"Mi padre era guarda del cortijo de Bohórquez y nos hemos criáo en una choza en el cortijo. Una choza de pasto que mis hermanos que eran mayores tenían que repellá hasta arriba con barro y la encalaban con cal con un pincel de esparto. El suelo era de barro pero estaba mú asentáo porque le echaban mucha agua. Eran dos cuartos con dos camas de cañizo y unas cortinas de tela vasta. Y el cuarto de baño… De eso no había y la que diga otra cosa no es verdá. Teníamos un huerto grande y mi padre pó sembraba cosillas… Y guisábamos dentro del chozo y en la calle, en un bidón. Le echábamos granza, la paja del garbanzo, le ponían un palo en el medio y lo aprensaban fuerte, fuerte y, cuando sacaban el palo, le metían fuego por abajo y cuando salía la llamita... allí guisaba mi madre…" (Antonia Menacho García, Arcos de la Frontera).

Moraban en viviendas de dimensiones reducidas concebidas para albergar la dualidad de su uso agrícola y ganadero. En ellas se disponían una o dos habitaciones y solían estar dotadas de una chimenea que, atendiendo a la premisa del reciclaje, encendían con granzón o con los excrementos de los animales.

"Los excrementos se dejaban, se secaban y guardaban porque eran una fuente de calor pá encendé, pá mantené la copita, pá tené tu casa calentita… Combustible" (Pedro El Pellejero, Villamartín).

Por otro lado, estaban los jornaleros sin tierra que mendigaban el favor de los manijeros a fin de poder trashumar, de finca en finca, realizando las diferentes campañas a cambio de jornal y comida.

Había muchas familias en los pueblos que no tenían tierras y, en época de siega, de recogida de algodón, remolachas o aceitunas, se dedicaban a recolectar la cosecha del señorito del pueblo, que era quien poseía las grandes fincas y, por tanto, generaba muchos jornales.

"Yo he cogío algodón a dos gorda el kilo y después a un reá, he escardáo en el campo, he cargáo remolacha, las he peláo…".

"Cuando nosotros cogíamo algodón venían los dueño, miraban y si veían a lo mejó una mijita así y te hacían volvé a dos kilometro por ese pellizco de algodón… Y, ahora, cuando yo veo esos montones de la máquina digo ¡cóchile, y que no me tocara ahora a mí…!".

"La remolacha se cogía a mano y a pico: uno sacándola con un pico y otro pelándola y al camión. Y del camión a la fábrica que estaba ahí en Jédula. Los del campo no tenemos el mérito que nos tenían que dá porque lo hemos hecho tó con nuestras mano, con nuestro cuerpo, con necesidá, sin comé, descalzo y en cuero, eso no está pagáo con ná".

Me detengo en estos testimonios porque es digno reconocerles el duro trabajo realizado, el brío, el tesón, el ingenio y el ánimo. Cristóbal Rete, vecino de Villamartín, recuerda con vehemencia a los remolacheros de antaño y los bautiza como gladiadores del campo. Esta necesidad de poner en valor el esfuerzo de nuestros antepasados es un denominador común en toda la sierra gaditana. Un sentimiento que se derrama en las viejas historias que nuestros mayores llevan tatuadas en horas de sol, en manos ajadas y en cada paso de su eterno trashumar en busca de jornal.

En este devenir cíclico, cuando las familias se iban de campaña tenían que aprovisionarse para el tiempo que iban a estar fuera porque, una vez que abandonaban el pueblo, ya no regresarían a sus casas hasta que se terminasen el trabajo.

"Cuando nos íbamos a la acituna echaba su poquito de aceite, sus garbancito, sus lenteja pá poné de noche los cociditos… Yo llevaba un cajón de madera con su candaíto y ahí tenía yo mis cositas y sacaba lo que nos íbamos a comé. Nos tirábamos uno o dos mese y nos traíamos unos vente mil duros y pagábamos en la tienda tó lo que habíamos dejáo fiáo y nos traíamos lo otro sin dinero. Cuando íbamos al otro año a cogé acitunas pó entonce pagábamos otra vez lo que se debía. Nosotro no teníamo ni onde caernos muertos. No teníamo ni huerto, ni animales… ¡Si en esta casa vivíamo dos familias y no cabíamos ni nosotro!. Animales tenían los pelentrines, los medianitos, los que estaban entre los pobres y el señorito y trapicheaban entre los obreros. Por eso cuando mi padre me llevaba a la acituna yo decía:¡Dios mío, qué el día de mañana mis hijos no vayan a pasá lo que yo estoy pasando…! ¡Y mira, los he criáo mú bien criáos y los he colocáo mú bien colocáos!" (Juana Pérez Solano, Olvera).

Sus condiciones de vida reflejan la dureza de una época en la que, para aplacar las tripas, aprendieron a sacar el máximo rendimiento a lo que la naturaleza les ofrecía y, con ingenio, aprendieron a hacer del hambre gastronomía sentando las bases de la cocina tradicional que aquí nos ocupa.

Cierto es que, en los pueblos, la gente iban saliendo adelante como podían y complementaban los ingresos que obtenían trabajando como temporeros del campo, realizando cuanto se les ocurría para poder llevar el pan a la mesa cada día. En este sentido, muchas fueron las niñas a las que la necesidad robó la niñez y, con la temprana edad de siete u ocho años, se vieron obligadas a abandonar la escuela y los juegos y las pusieron a servir "pá quitá una boca de la casa".

Muchas fueron también mujeres que se dedicaron a coser por los campos a cambio de harina o de lo que les quisiesen dar y, otras, las más osadas, se arriesgaron a pasar mercancía de estraperlo.

"…luego ya mi marío vendía y trasperlaba el tabaco. Eso estaba prohibío pero no nos fartaba de comé. Aquí en la cochera había un autobús que salía a las cinco de la mañana pá Jeré y yo, con una barriga, tenía que llevá unos fardos asín puestos en el cuadrí y con un mantón echáo por lo alto y lo llevaba al Comes… A Granada lo llevaba mi marío en caballos y cogía por la Sierra de Ronda, como los bandolero, y una noche de niebla se perdió en er monte, en la sierra de Granada. Y cogió y se echó la pelliza por lo arto y dejó al caballo a rienda suerta… y el caballo fue el que lo sacó…" (Inés Luna Román, Aldogonales).

Por las calles de los pueblos trasegaban lecheros, aguaóres y carboneros despachando las cuartillas de leche del día, los cántaros de agua para abastecer las necesidades de la casa y el cisco para la candela. Al voceo de los recoveros las mujeres acudían a proveerse de salazones, aceite, azúcar, arroz y retales de morselina.

"El aceite lo traían los recoveros… Y me mandaba mi madre a comprá un octavo de aceite, un octavo de azúca, un octavo de arró, lo del día… Esos eran los mandaítos… Y con dos peseta te traías una compra" (Rosario Castaño Ríos, Arcos de la frontera).

Los barquilleros desataban el griterío de los niños y los afilaóres animaban las calles con su musiquilla pegajosa. El paso de las bestias acompasaba a los arrieros de pico y pala que se dejaban la piel en las riberas de los ríos cargando de tierra los serones de sus mulos para surtir de arena las casas del pueblo y retirar los escombros.

"Mi padre fue arriero primero con los burros y luego con una moto. Tenía cuatro burro con los serones y los cargaba de arena, lo llevaba a una casa que estaban haciendo y le retiraba los escombro" (Mª Carmen Gordillo García, Arcos de la Frontera).

Mágico es el halo que envuelve el recuerdo de latoneros y lateros y son muchos los que recrean con añoranza la figura del Tío de las latas: el entrechocar herrumbroso de las latas servía de reclamo a los chiquillos que, en un santiamén, les salían al paso y se arremolinaban ante aquel viejo de pasos cansados que cargaba a su espalda un enorme saco atestado de latas. El Tío de las latas las cambiaba o las vendía y, el que podía, adquiría alguna lata para poder meter el azúcar, la sal… Esas latas formaban parte del menaje convirtiéndose en las fiambreras de antaño pues, antes de que llegasen a nuestras vidas el frigorífico, y el vidrio y el plástico las relegasen al olvido, esas viejas latas junto con las tinajas fueron las reinas de la despensa del pasado.

Como la historia es de quienes la cuentan, por los testimonios rescatados se podría afirmar que en los pueblos no eran tantos los que podían disfrutar de un pequeño huerto y, menos aún, de un provechoso corral. Los más afortunados poseían algunas colmenas para abastecerse de miel y, con suerte, unas cuantas cabras, algunas bestias para la carga y las labores del campo o algunas aves de corral.

"Los pollos y los pavos los criábamos en el corral porque antes todas las casas tenían gallineros y para criarlos le echábamos maíz, trigo y pipas además de hojas de lechuga y cáscaras de sandía del huerto. Cuando cogía varios kilos, los matábamos para el consumo de la casa y una parte de ellos los dejábamos para el cocido, normalmente las gallinas, y el resto se hacía en salsa" (Rafaela Pérez Pérez, Prado del Rey).